Ouça este conteúdo

“Há milhares de lindas cabeças empoadas que se embriagam com as teorias que acabarão por fazê-las rolar para dentro do cesto de Sansão [célebre carrasco francês da época]” (Pierre Gaxotte, A Revolução Francesa)

A Revolução Francesa (1789–1799) é, talvez, o evento mais estudado da história moderna. Quer seja explicada como produto da luta de classes (Albert Soboul, Georges Lefebvre), quer como crise política do absolutismo (François Furet, Mona Ozouf), ou ainda como experiência social global (Michel Vovelle), ela é inesgotável em significados, continuando a suscitar novas interpretações.

Embora muitas vezes reduzida a um conjunto de acontecimentos econômicos, políticos e sociais, alguns autores preferiram entendê-la como fruto de uma efervescência intelectual e cultural. Desde a leitura clássica do jacobinismo feita pelo abade Barruel (inobstante o caráter panfletário da obra), passando pela análise sociológica das “sociedades de pensamento” em Augustin Cochin, esse enfoque revelou-se especialmente fecundo: além de dar sentido a um conjunto vasto e heterogêneo de documentos, iluminou a relação entre ideias e eventos históricos, ou, mais precisamente, entre cultura e política.

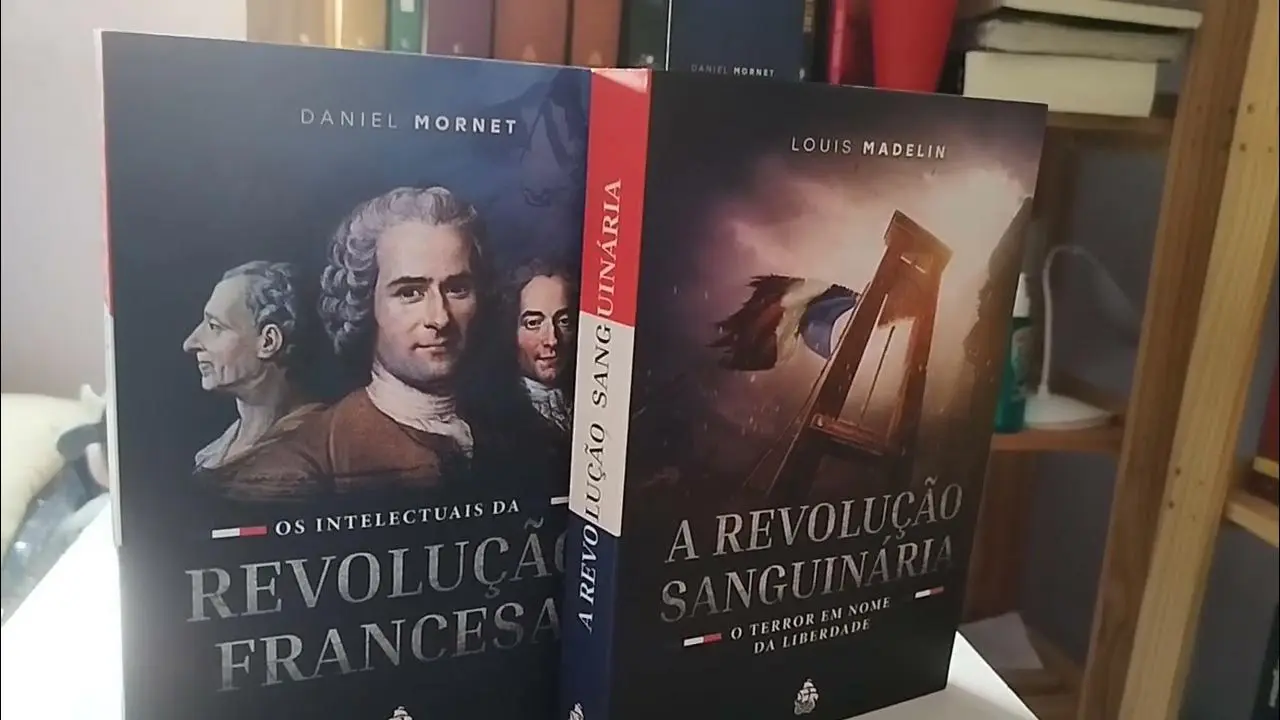

Com sua obra Les Origines Intellectuelles de la Révolution Française (1908) – publicada em português pela editora Caravelas como Os Intelectuais da Revolução Francesa –, Daniel Mornet talvez tenha levado essa perspectiva ao estado da arte. O historiador propôs um olhar que transcende a mera cronologia dos fatos ou a análise econômica das crises do Antigo Regime. Mostrou que, antes do motim, da guilhotina e do choque entre nobres e plebeus, houve um movimento de ideias que percorreu salões, cafés e ruas, preparando consciências para aceitar – ou, em muitos casos, instigar – a radicalidade revolucionária.

Mornet sublinha que os intelectuais do Iluminismo não se limitavam a criticar: moldavam percepções, influenciavam comportamentos e delineavam mentalidades. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, Condorcet e tantos outros, entre imitadores e divulgadores, não produziram apenas tratados e ensaios; criaram mapas mentais para interpretar a realidade, servindo como modelos de desejo e repulsa para a sociedade.

Algo que também seria enfatizado por Cochin é o caráter ecumênico da Revolução. As ideias iluministas, longe de permanecerem restritas às elites, alcançaram diferentes estratos sociais, atravessando fronteiras e contextos culturais. A Revolução aparece, assim, como obra coletiva de circulação intelectual, em que cada leitor, debate ou panfleto funcionava como catalisador de consciência crítica.

Submundo literário clandestino

Naturalmente, as obras mais prestigiosas do Iluminismo não chegavam diretamente ao povo. A Enciclopédia era cara, inacessível à maioria. Mas, como mostrou o historiador americano Robert Darnton, havia um submundo literário clandestino – um “baixo Iluminismo”, por assim dizer – composto por textos que mesclavam pornografia e radicalismo político. Produzidos por inúmeros “Rousseaus de sarjeta”, esses escritos eram muito mais lidos que os livros canônicos e ajudaram a disseminar o veneno do escárnio, corroendo valores religiosos e a autoridade tradicional.

Os efeitos dessa combustão editorial foram percebidos pelos contemporâneos. Arthur Young, escritor e político britânico que visitava Paris às vésperas da queda da Bastilha, descreveu nestes termos o ambiente do Palais Royal, epicentro da agitação revolucionária:

“Dez mil pessoas estiveram ali durante o dia todo; a pressão é tão grande que uma maçã atirada do balcão sobre o tapete móvel de cabeças não atingiria o solo. Pode-se imaginar a condição de tais cabeças: elas são mais vazias de lastro do que quaisquer outras na França, as mais inflamadas por ideias especulativas, as mais excitáveis e excitadas. Nesse saco de gatos de políticos improvisados, ninguém sabe quem está falando; ninguém é responsável pelo que diz. Cada um está ali como num teatro, desconhecido entre desconhecidos, sujeito a impressões sensacionais e fortes emoções, presa do contágio das paixões em torno, imersa no redemoinho de frases de efeito, notícias fabricadas, rumores crescentes e outros exageros pelos quais os fanáticos instigam-se uns aos outros.”

O testemunho sugere que a Revolução nasceu menos de um programa político claro do que dessa contaminação difusa das consciências, descrita com acuidade por Mornet em Os Intelectuais da Revolução Francesa. Uma vez envenenada a opinião pública, bastava o estopim – crise econômica, má colheita ou simples boato – para que todo o edifício ruísse.

Os salões literários, antes redutos de futilidades aristocráticas, converteram-se em catedrais da nova religião secular. Ali, damas entediadas e jovens bacharéis repetiam as máximas de Rousseau e Voltaire como versículos. A imprensa, por sua vez, funcionava como púlpito privilegiado dessa homilia revolucionária, difundindo em panfletos e jornais, numa linguagem simplificada, o que nos tratados aparecia com maior sofisticação.

O Iluminismo começou com penas elegantes, mas sua força residiu justamente na vulgarização. Montesquieu podia teorizar sobre o equilíbrio de poderes; nas mãos de propagandistas, contudo, suas ideias tornavam-se slogans contra “o tirano”, rótulo aplicável tanto ao rei quanto ao pároco de aldeia. Rousseau falava de contrato social, mas os pregadores de café logo transformavam isso em direito absoluto à insubmissão. A filosofia converteu-se em senha para ressentimento; a crítica erudita, em palavra de ordem para a demolição.

A leitura de Mornet em Os Intelectuais da Revolução Francesa recoloca, assim, Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, Condorcet e Sieyès no centro da cena histórica. Não como demiurgos onipotentes, mas como agentes decisivos, cujas ideias prepararam o terreno para a ação. A monarquia, outrora sacralizada, passou a ser vista como arbitrária; a Igreja, antes guardiã da ordem espiritual, tornou-se alvo de acusações de superstição. Nada disso surgiu espontaneamente: foi fruto de décadas de crítica literária, filosófica e científica.

Soberania e demolição cultural

Rousseau ocupa lugar central. Em Do Contrato Social (1762), a noção de vontade geral ofereceu novo fundamento para a política. Quando a Assembleia Constituinte declarou em 1789 que “a soberania reside essencialmente na nação”, ecoava Rousseau quase literalmente. Mas, como lembrou Mornet, o conceito era ambíguo: podia justificar tanto a democracia quanto a ditadura em nome do povo. Foi nessa brecha que Robespierre fundou sua legitimidade durante o Terror.

A nacionalização dos bens da Igreja (1790), a Constituição Civil do Clero e a campanha de descristianização tampouco seriam explicáveis sem a demolição cultural promovida por Voltaire. Seu humor corrosivo não apenas criticava, mas ridicularizava a autoridade, tornando-a vulnerável. Esse poder simbólico foi decisivo para deslegitimar as instituições do Antigo Regime.

Com a Enciclopédia (1751–1772), Diderot e d’Alembert criaram a matriz intelectual da reorganização sociopolítica pós-revolucionária. A divisão da França em departamentos, o sistema métrico, o calendário republicano, tudo refletia a ambição enciclopédica de ordenar a realidade pela razão. Mornet identifica aqui a ligação direta entre cultura iluminista e prática revolucionária: o desejo de reconstruir a sociedade sobre bases racionais e universais.

Em Os Intelectuais da Revolução Francesa, Condorcet surge como o representante mais vanguardista do Iluminismo. Matemático e “filósofo” no sentido francês do termo – um intelectual público –, acreditava no progresso indefinido da razão. Seu projeto de instrução pública universal ecoaria em reformas posteriores. Mornet vê nele o testemunho de que a Revolução não apenas destruiu o Antigo Regime, mas inaugurou novas utopias sociais.

O panfleto O que é o Terceiro Estado? (1789), de Sieyès, foi outro divisor de águas. Ao afirmar que o Terceiro Estado “é tudo” porque trabalha e sustenta a nação, enquanto a nobreza “não é nada”, incendiou os ânimos e legitimou a transformação dos Estados Gerais em Assembleia Nacional. Aqui, o intelectual aparece não apenas como teórico, mas como estrategista político.

O papel do mulherio

Mornet dedica atenção especial à circulação fragmentária das ideias e ao papel das mulheres nesse processo. Se os clubes políticos traduziam a teoria em ação direta, os salões parisienses – como os de Madame Geoffrin e Madame de Staël – funcionavam como laboratórios de debate. Ali, a conversa mundana adquiria densidade filosófica. As anfitriãs atuavam como editoras intelectuais, selecionando temas, estimulando polêmicas e mediando rivalidades. As mulheres exerciam, assim, um poder peculiar: o de fazer circular ideias. Criadas, vizinhas e leitoras ocasionais multiplicavam a mensagem, ampliando o público da filosofia. O grito das ruas começou, de certo modo, na tagarelice dos salões.

Além disso, a Revolução foi um fenômeno comunicacional. Panfletos, jornais – como o de Marat, L’Ami du Peuple – e leituras públicas ampliavam o alcance das ideias. A imprensa revolucionária funcionou como acelerador, transformando-as em combustível para a ação coletiva.

Contudo, os intelectuais, outrora adulados como guias, tornaram-se feiticeiros descontrolados, incapazes de prever as forças que conjuravam. A multidão, inflamada pelos slogans, passou a ditar os rumos dos acontecimentos. Mornet mostra que a Revolução, nesse estágio, já não era apenas contra o Antigo Regime, mas também contra os próprios intelectuais. A teoria, convertida em arma, escapou ao controle de seus criadores.

Em suma, em 1908, Mornet antecipava em Os Intelectuais da Revolução Francesa o que François Furet escreveria décadas depois em Pensando a Revolução Francesa: “Mais que uma ação, a Revolução é uma linguagem”. Ao revelar a Revolução como fenômeno intelectual, lembra-nos que o poder das ideias, embora invisível, é capaz de abalar tronos, altares e impérios. Um século após sua publicação, o livro mantém frescor e atualidade, sendo leitura indispensável para compreender não só 1789, mas também o papel dos intelectuais na história.

VEJA TAMBÉM: