Ouça este conteúdo

A nova geração perdeu a capacidade de discernir conceitos básicos, como “beleza” e “relatividade”. Há não muito tempo, qualquer pessoa minimamente instruída saberia diferenciar “relatividade” de “relativismo”. É como distinguir “álcool” de “alcoolismo”: uma taça de vinho não faz de ninguém um viciado. Do mesmo modo, reconhecer que certas coisas são relativas não significa reduzir tudo ao relativismo, mas compreender a que elas se referem. O sufixo “-ismo”, por outro lado, indica, neste caso, uma generalização que leva o relativista a ignorar algo muito simples, mas essencial: tudo o que é relativo, é relativo a algo objetivo.

Por exemplo, a Terra é grande ou pequena? Depende. Para o homem, ela é imensa; diante do Sol, é um grão de areia. E repare: “Terra”, “Homem” e “Sol” são realidades objetivas. A relatividade de sua grandeza só faz sentido porque existe algo com o que comparar. Às vezes, esse “algo” é material, mensurável; outras vezes, é um princípio inteligível, uma qualidade. Do mesmo modo, se quero dizer que algo é belo, preciso de duas referências objetivas: a coisa que qualifico e o critério pelo qual a qualifico. Pode-se até discutir se o critério é bom ou ruim, adequado ou não, mas é preciso que ele exista e esteja claro. Só assim se começa a filosofar de verdade, em vez de se afogar num relativismo que nada diz.

Porém, as coisas também não parecem claras para aqueles que repetem “a beleza importa” sem saber justificar o que dizem. Sim, a beleza importa; mas você consegue explicar por que ou, melhor ainda, como estabelecer critérios objetivos? Em alguns casos, isso é simples: há coisas que qualquer pessoa em juízo normal reconhece como belas. Quem, em sã consciência, ousaria afirmar que O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, ou A Primavera, de Vivaldi, são obras feias? No entanto, há situações em que a coisa já não é tão simples, como a beleza de certas mulheres. Alguns homens as acham bonitas, outros as acham feias, e outros nem ligam. E então surge a pergunta: se o objeto é o mesmo, como é que as respostas variam tanto? Como resolver essa aparente contradição sem escorregar para o relativismo?

Vale a pena voltar aos clássicos para enxergar as coisas com mais clareza. Nicola Abbagnano, após analisar um sem número de filósofos antigos e modernos, sistematizou a questão em quatro noções fundamentais de Belo. A primeira: o Belo como manifestação do Bem e do Verdadeiro. A segunda: o Belo como simetria, unidade e ordem. A terceira: o Belo como agradabilidade sensorial. E a quarta: o Belo como perfeição expressiva. Vamos entender melhor cada uma abaixo.

1) O Belo como manifestação do bem e do verdadeiro

Essa teoria vem de Platão. Para ele, as coisas particulares não são acidentes jogados ao acaso, mas participam de essências universais. E por quê? Porque, se fossem meros acidentes, não haveria nenhuma unidade no ser. Eu poderia nascer como bebê humano e, de repente, virar um gato adulto. Mas a realidade é outra: cada coisa traz em si um conjunto de possibilidades e impossibilidades ligado à sua essência. Um embrião humano nunca vai virar uma árvore, assim como uma árvore nunca vai se transformar em gente. As possibilidades já estão pré-ordenadas pela essência. É por isso que todo indivíduo particular só existe porque participa de uma essência universal.

E não para por aí: além das essências de seres concretos (homem, cavalo, árvore etc), existem também essências que não são de indivíduos, mas de realidades superiores: justiça, beleza, bem. É por isso que cada ato justo participa da justiça em si, cada coisa bela participa da beleza em si, e assim por diante.

No platonismo, o Bem está no topo da hierarquia das essências, como fundamento de todas as demais. E por quê? Porque tudo o que os seres fazem, absolutamente tudo, é sempre em vista de algum bem. Até quando o sujeito faz o mal, no fundo acredita estar perseguindo algum bem, seja prazer, seja poder. O problema é que, nesse caso, troca um bem maior, que é a comunhão com a ordem do todo e a paz da consciência, por um bem menor, como dinheiro ou status. Mas a regra é clara: o movimento universal do desejo é sempre em direção ao Bem ou ao que se supõe ser bom para si.

Às vezes, porém, o sujeito vai acumulando experiências negativas e isso cria nele um viés cognitivo, como se fosse uma lente rachada pela qual ele passa a enxergar tudo como ruim. Quer um exemplo? Uma criança que cresce num lar abusivo, em que os pais só a usam como objeto de exploração, vai carregar a marca disso. Quando adulta, tenderá a ver qualquer gesto de aproximação como uma tentativa de tirar proveito. É aí que a beleza tem importância redobrada...

O belo nos arrasta para o bem antes mesmo de qualquer raciocínio. E por quê? Porque onde há beleza, há ordem. E onde há ordem, não há caos, não há acaso cego, mas a presença do Logos, do Bem. Quando você percebe a harmonia da natureza, mesmo que tenha tido as piores experiências humanas, aquilo desperta em você a ideia do bem. É por isso que a experiência do belo empurra tanta gente para a religião. O sujeito contempla a beleza da criação e pensa: “Ora, isso não pode ter saído do nada, isso não pode ser mero acidente.” A beleza exige um Criador, alguém que tenha posto ordem, medida e bondade no ser.

2) O Belo como simetria, unidade e ordem

Depois aparece a noção do Belo como simetria. Quem primeiro a formulou, ao que sabemos, foi Aristóteles, e daí ela se espalhou pela História da Filosofia. Cícero resume isso muito bem: “Assim como no corpo existe uma harmonia de feições bem proporcionadas, que se chama beleza, também na alma a uniformidade e a coerência das opiniões e dos juízos, unida a certa firmeza e imutabilidade, que é consequência da virtude ou expressão direta dela, chama-se beleza.” (Tusculanas, IV, 13, 31).

3) O Belo como agradabilidade sensorial

Agora é que o Belo, pela primeira vez, aparece vinculado a algo mais subjetivo. Pois, se uma coisa é simétrica, não há o que discutir. Mas se uma coisa agrada um ser humano ou não, isso já escapa ao terreno da universalidade. É daí que nasce uma nova concepção, ligada ao campo da Estética (disciplina que, convém lembrar, não existia na Antiguidade aos moldes da Modernidade).

A “Estética” é uma disciplina que nasceu no século XVIII, na Alemanha, com a escola de Baumgarten e Christian Wolff. E aqui começa a confusão: tentar interpretar os antigos a partir dessa ótica é anacrônico e, mais que isso, é impróprio. Por quê? Porque os alemães da época concebiam as obras de arte em função das sensações que deveriam provocar (agrado, admiração, temor, compaixão e assim por diante). Daí o nome “Estética”, vindo do grego aisthanesthai (perceber), aisthesis (percepção) e, portanto, “a ciência do sentido”, “da sensação”. Só que esse nome nunca foi muito adequado para dar conta do que os antigos entendiam por Belo, uma vez que, para eles, o Belo não se esgotava no sensível, mas também no inteligível.

O campo da sensibilidade é, de fato, subjetivo no sentido de que algo pode tocar a minha alma e não a sua, seja por questão de gosto, seja por questão de familiaridade. Se abríssemos aqui a discussão sobre familiaridade e formação do imaginário, veríamos como muitos nunca tiveram uma educação estética séria, daí se entediarem com grandes obras da música clássica ou se inclinarem a coisas que conduzem à desordem. Mas, deixando isso de lado, o fato é que, independentemente de má educação ou de ideologia, algumas pessoas se encantam por rostos fora dos padrões de simetria porque percebem neles outras dimensões objetivas que não chamam atenção tão facilmente.

Exemplo: olhos grandes, desproporcionais em relação ao rosto, mas carregados de expressão. Ora, como os olhos são a janela da alma e traduzem nossas emoções, pessoas que dão valor à expressividade e à emoção podem achar esses olhos exagerados muito bonitos, enquanto outras, mais apegadas a outros critérios, podem não ver beleza nenhuma ali.

E o que isso mostra? Que há relatividade, sim, mas não relativismo. A relatividade sempre se apoia em algo objetivo, numa qualidade real. Um pode achar bonito um olho grande e expressivo, enquanto outro, por valorizar mais a simetria, pode ignorá-lo ou até julgá-lo feio. Mas, em ambos os casos, há um dado real em jogo: o olho está lá, e a expressividade também.

4) O Belo como perfeição expressiva

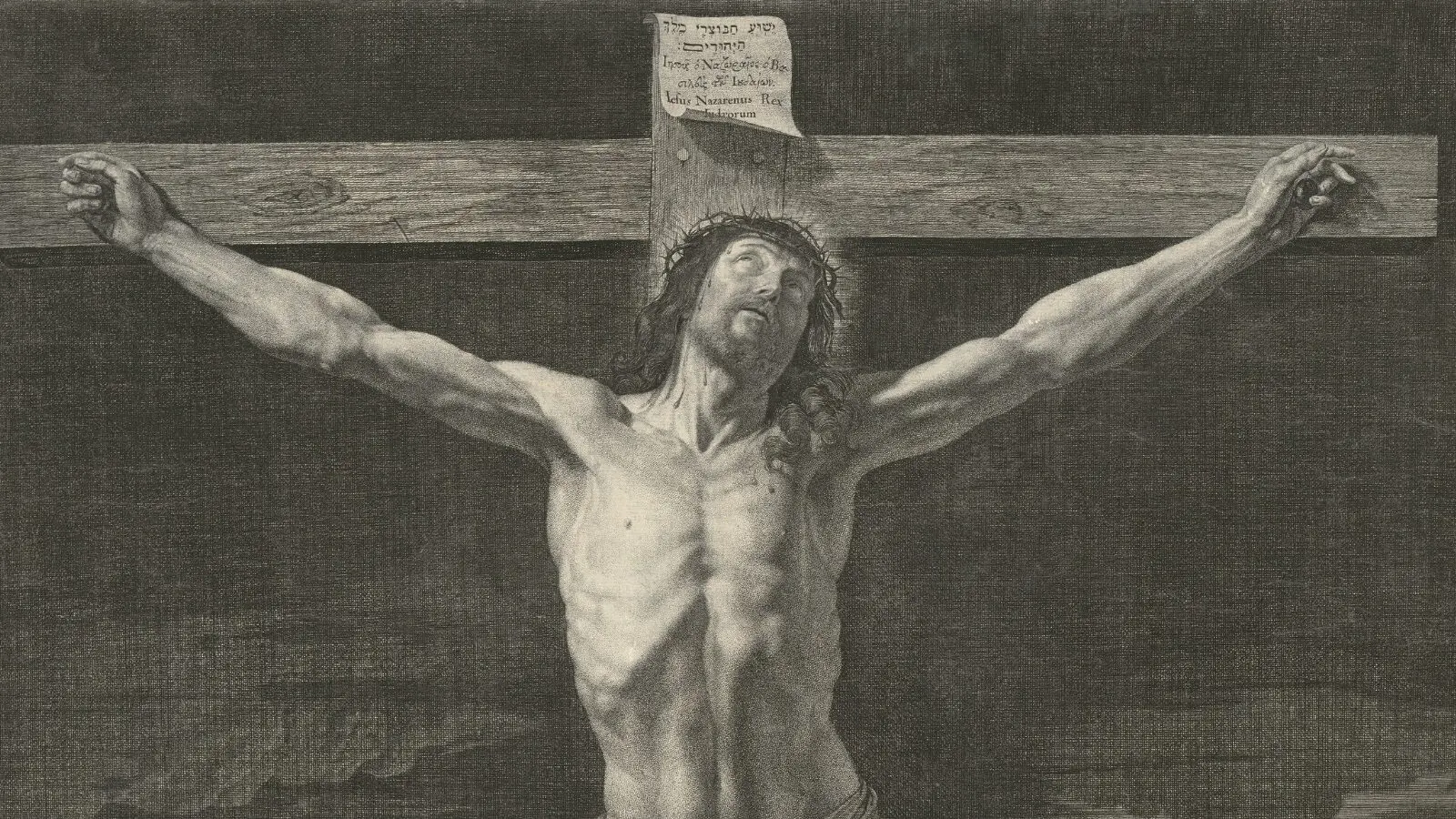

Essa última definição se aplica sobretudo à arte, que Ezra Pound definiu como “linguagem dotada de significado ao máximo possível”. E aqui está o ponto: mesmo quando uma obra não trata de algo bom ou elevado, o simples fato de revelar o mal tal como ele é, de um modo que o homem comum jamais conseguiria exprimir, já a torna bela. Veja: a crucificação de Cristo, em si, é uma ação horrenda, de uma feiura visceral. A representação artística desse sofrimento é bela.

Do mesmo modo, O Jardim das Delícias Terrenas, de Bosch, não tem nada daquela harmonia clássica, toda cheia de ordem e proporção. Ao contrário, é uma explosão de excesso, transgressão e pecado. Mas a forma como Bosch retrata essa sordidez é tão precisa, tão significativa, que a obra se torna bela justamente por revelar o mal em sua plena expressão.

De tudo o que vimos até aqui, fica claro que existem coisas que são universalmente belas, até quando representam o mal de forma artística, mostrando-o em sua plena expressão. Existem também aquelas cuja beleza depende do gosto pessoal ou da capacidade de percepção de cada um. Mas relativismo? Isso nunca. Pois os critérios e a hierarquia entre critérios dependem de dados objetivos.