O Hospital Oswaldo Cruz, no Alto da XV, em Curitiba, vive envolto em silêncio. Nem o trânsito da Rua Ubaldino do Amaral com 9,4 mil carros por dia naquela quadra é capaz de lhe roubar a aura de sanatório de filme de época. Diz-se que assim devem ser os hospitais e em muitos ainda se pode ver o clássico pôster da enfermeira com o indicador à boca. Mas as razões do silêncio do "ó-cê" (OC), como é chamado, são diferentes. São históricas. Primeiro, ali se tratava a tísica, a tuberculose. Agora, a aids.

O um dia chamado Hospital de Isolamento e Desinfectório Central surgiu em 1928, como uma alternativa ao Lazareto das Mercês, um centro de saúde dos tempos da manivela. Foi erguido com pompa e circunstância: num platô, onde havia ventilação abundante, e no melhor do estilo art déco. Construí-lo era uma emergência. Curitiba tinha padecido uma epidemia de tifo, em 1917, e outra de gripe espanhola, em 1918. Precisava de um lugar para seus doentes, ou teria de fazê-lo para seus mortos.

A localização, a arquitetura e o destino, claro, se encarregaram de criar uma aura meio sobrenatural para o Oswaldo Cruz. No começo, era visto como um lugar perigoso. Décadas depois, quando os curitibanos ricos decidiram gozar dos bons ares do Alto da XV, passou a ser ignorado, como se fosse uma mansão em meio às tantas.

Funcionou. Livre dos rabos de olho, o OC deu conta de surtos de sarampo e hepatite, de rubéola e varicela. Com o advento das vacinações em massa, muitos desses males ficaram no passado. Já na década de 1970, não causaria espanto se o hospital da Ubaldino virasse uma discoteca ou butique psicodélica. Não aconteceu.

Entre 1974 e 1976, uma epidemia de meningite lotou de novo o casarão cinza das janelas altas. Em 1984, foi a vez de uma doença que fazia vítimas nos Estados Unidos, na Europa, no Rio e em São Paulo e que chegara ao Paraná. O melhor lugar para as vítimas, assim como em 1928, era em meio ao silêncio do velho centro de saúde do Alto da XV. A aids, por ironia, acabou reinventando o velho Oswaldo Cruz.

O "paciente número 1" do Paraná era um jovem de Paranaguá, "do tamanho de uma porta", lembra o reumatologista e infectologista Roberto Francisco Hoffmann, 59 anos, diretor-geral do OC, testemunha ocular da história, como se dizia. Ele viu o hospital passar de unidade epidemiológica falimentar a cenário de pânico diante da nova doença. "Foi uma desorganização geral da nossa rotina. Ninguém sabia como o vírus agia. Tratávamos cada infecção em isolado. Não funcionava, claro", lembra Hoffmann, sobre o batismo de sangue que fez, na marra, do OC uma referência.

Em paralelo aos óbitos em série causados pela então chamada "peste gay", ocorria um dano secundário: a discriminação, de médicos e de pacientes, como nos idos da década de 1920, quando o Lazareto se mudou para aquelas bandas. "Vários colegas de profissão se afastaram de mim. Fiquei impressionada", conta a infectologista Rosana Camargo, 55, hoje diretora-clínica do Oswaldo Cruz.

No início do flagelo, a médica trabalhava como ginecologista e obstetra da antiga "Saúde Pública" da Rua Barão do Rio Branco. De repente, viu entrar pelas escadarias as vítimas repentinas da síndrome, "jovens estudados e bem nascidos", como ela cita, que não costumavam frequentar postinhos de saúde pública.

Fez o que devia fazer. Como um cruzado em meio a uma praga medieval, abandonou a sua área de especialidade. Foram tempos obscuros. Não deu outra. Rosana Camargo acabaria ao lado de Roberto Hoffmann no Hospital Oswaldo Cruz, para juntos escreverem uma boa parte da história do combate à aids no Paraná, formando uma comunidade de profissionais devotados.

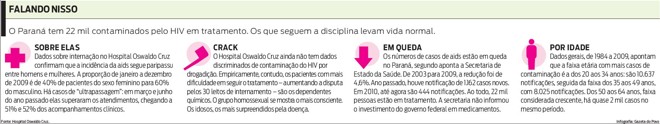

Sim, devotados. Poucas áreas da medicina exigem tamanha entrega dos seus, o que bem sabem os 142 funcionários do Oswaldo Cruz. O primeiro desafio é científico. Não há zona de conforto. Logo que surgiram os primeiros retrovirais, como o AZT, o fim da tormenta parecia anunciado. Mas nem bem os lençóis foram alvejados, sobreveio outro surto o das mulheres e crianças contaminadas. Depois, os idosos quem diria. E agora, os dependentes químicos, particularmente os de crack, cuja egotrip é uma porta escancarada à contaminação.

O segundo desafio é afetivo: tem de saber emprestar o ombro. Trinta anos depois de ser identificada, a síndrome de imunodeficiência adquirida permanece uma doença que não ousa dizer seu nome. Os cerca de 80 pacientes que circulam pelo Hospital Oswaldo Cruz, entre internos e os ligados aos centros de tratamento-dia, ainda padecem os males do preconceito, o que lhes torna o fardo ainda maior.

"A aids é uma doença com implicações sociais seríssimas", lamenta a psicóloga Suzana Mallmann, 51, desembarcada há dois anos no OC, depois de 16 anos de trabalho com vítimas de sofrimento mental no Hospital Adalto Botelho. "Não é como o câncer, uma doença que agrega as pessoas em torno. A menção ao HIV afugenta. Atendi uma senhora de 80 anos. Sabe o que isso significa?", reforça Roberto Hoffmann.

O psicólogo Wilson Ferreira da Silva Júnior, 56, uma década de Oswaldo Cruz, bem o sabe. Foi se preparar para o ofício no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Mas continua em curso. "É uma doença que não tem cura, o que muda tudo. A aceitação da aids é muito dolorosa. Apesar de todos os avanços, soa como uma sentença de morte", comenta o homem de fala serena e sorriso a postos.

O que vem depois, sabe-se lá. Há quem permaneça no limite entre a solidão e a depressão. Quem rejeite o tratamento. Quem não consiga contar para a família. "Muitos pacientes são abandonados pelos pais. Isso é pior do que saber do HIV", informa Wilson. Os que se refazem, claro, querem levar a turma do Oswaldo Cruz para o outro lado da vida. São, agora, os seus. O que inclui festas de aniversário. E como.

Maria a tiracolo

Os fins de semana de folga da enfermeira Maria Furlanetto, 52 anos, uma década de Oswaldo Cruz, costumam ser agitados como um plantão. Raro um sabadão em que não seja chamada para um café com cuque e um "parabéns a você". "Muitos ficam aqui seis meses. A gente cria vínculos. Eu os abraço e beijo. Viro pessoa próxima", conta Maria, em meio a um expediente.

As rotinas do OC são verdadeiras maratonas. Para um leigo, as tabelas com as doses medicamentosas, presas ao mural, soam grego. Mas são arroz com feijão para a turma do jaleco: servem para manter o CD4 a carga viral sob controle. Do contrário, resta à turma da casa afugentar fantasmas. É o que faz Maria enquanto ajuda um paciente a subir a rampa. A cena é comum.

Vários dos internos e visitantes têm problema de locomoção. "É sequela da neurotoxiplasmose", informa a médica Rosana, às voltas com um diagnóstico. Em miúdos, com a imunidade baixa, vírus que carregamos sem mesmo saber são ativados. É preciso explicar tudo isso a quem ocupa um leito. E ao mesmo tempo pedir que esqueçam o malquerer desse ou daquele. Não é fácil. Lá fora, mal sabem da missa os que cruzam a Ubaldino. O Hospital Oswaldo Cruz, faz tempo, é sempre olhado em silêncio.