Ouça este conteúdo

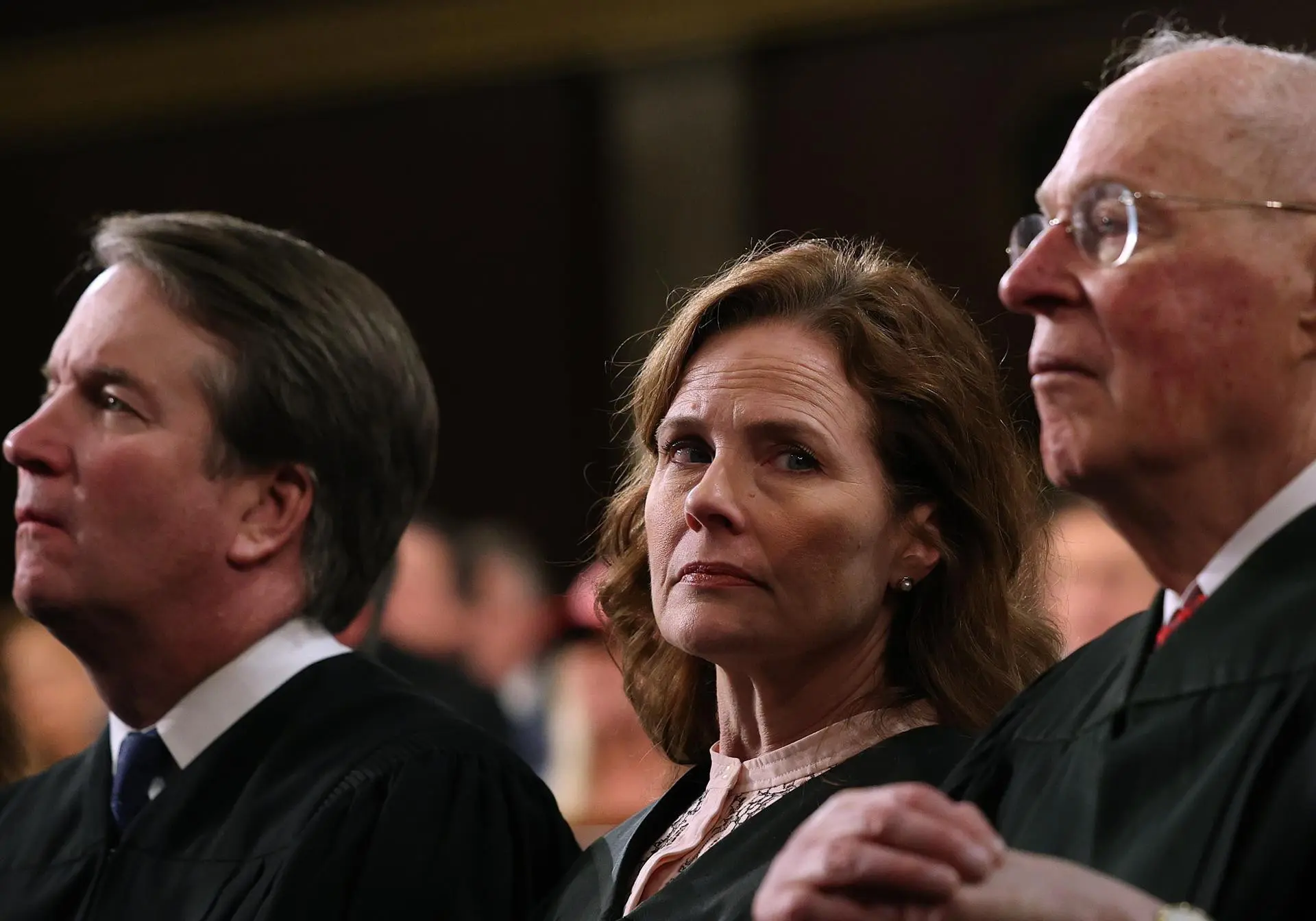

Ela é Amy Coney Barrett, a juíza que ascendeu da quietude de New Orleans aos holofotes da Suprema Corte dos Estados Unidos – e que, mesmo lá no topo, parece determinada a continuar sendo apenas ela mesma. Nascida em 1972, formada em Artes pelo Rhodes College e em Direito pela Notre Dame Law School, seguiu o caminho dos grandes: foi clerk do juiz Laurence H. Silberman e do lendário Justice Antonin Scalia, lecionou em Notre Dame, passou pela advocacia e ganhou fama de rigor técnico precoce. Em 2017, chegou à Corte de Apelações do Sétimo Circuito e, em 2020, indicada pelo então presidente Donald J. Trump, tornou-se a mais jovem integrante da Suprema Corte. Casada com Jesse M. Barrett e mãe de sete filhos, costuma dizer que a família é seu contrapeso – o lastro que a impede de se perder na gravidade do cargo.

Recentemente, concedeu suas primeiras entrevistas desde que chegou à Corte. Em uma delas, com Bari Weiss para o The Free Press, deixou de lado a liturgia dos votos e decisões para revelar o traço mais intrigante de sua figura pública: a recusa obstinada em ser celebridade, ideóloga ou mascote de facção – e o esforço quase anacrônico de permanecer, simplesmente, juíza.

Barrett oferece algo raro num tempo em que todos querem incendiar os alicerces: um lembrete de que a força de uma instituição não está em gestos grandiosos, mas na disciplina silenciosa de cumprir seu papel mesmo quando ninguém aplaude

Ela não tem contas em redes sociais – e diz não sentir falta. Afirma que só toma conhecimento do que dizem sobre ela quando o marido ou os assessores consideram indispensável, num sistema informal de “preciso saber”. Conta que essa distância protege sua sanidade e, mais do que isso, sua liberdade de não se tornar personagem de si mesma. “Acho que uma das tentações mais perigosas é justamente o oposto das críticas: é o canto da sereia dos elogios, da sensação de ser convidada para as festas certas, de estar naquele banho morno de aprovação”, diz. “Todo mundo quer ser querido, e isso pode ser muito mais perigoso do que ser criticado. Se eu começasse a me deixar guiar por isso, perderia o norte do que estou aqui para fazer.”

Ao longo da conversa, Barrett descreve a própria trajetória não como epopeia, mas como serviço. Conta que, ao aceitar a nomeação, sentiu medo e pressentiu ataques, mas que o marido lhe disse “se formos, temos que queimar os navios”. Desde então, parece empenhada em cumprir a promessa de não olhar para trás. Rejeita o papel de oráculo moral: diz que juízes não são como o rei Salomão, guiados por luz interior, mas servidores da lei – e admite que às vezes aplica decisões que lhe parecem pessoalmente erradas, porque não lhe cabe reescrevê-las. Foi assim, lembra, ao manter a pena de morte de um dos autores do Boston Marathon bombing, apesar de ser católica e contrária à pena capital.

Ela recorda que, anos antes, escrevera um artigo defendendo – junto de um coautor – a tese de que a pena de morte é imoral, posição que também é a da Igreja Católica. “Sou católica, o que não é exatamente um segredo”, diz, com franqueza. Mas faz questão de separar convicção pessoal e dever institucional: “Essa é a minha visão, e não é meu papel impô-la aos outros. A lei federal autoriza a pena de morte, e naquele caso ela já havia sido imposta. Nosso papel era apenas examinar aspectos do julgamento”. O que defende em seu livro, explica, é que o juiz não está ali para decidir se a pena de morte é justa, mas para verificar se a lei foi seguida. Se a consciência pessoal impede esse exame, então o juiz deve se declarar impedido – não trapacear, não torcer o texto, não dobrar a regra ao gosto da própria moral. “Eu jurei cumpri-la”, resume.

Em seu recém-lançado Listening to the Law, Amy Coney Barrett convida o leitor a olhar para a Constituição com menos fervor e mais reverência silenciosa. Não como uma bandeira a ser erguida em cruzadas morais, mas como o esqueleto discreto que sustenta o corpo da nação. Chama-a de “certidão de nascimento da Suprema Corte Americana” e adverte que amar a Constituição não é venerá-la como mito, mas respeitar os limites que ela impõe – inclusive quando eles frustram nossas convicções mais sinceras. A função do juiz, escreve, não é moldar o país à imagem de seus desejos, mas conter os próprios impulsos para que a lei, e não o ego, continue sendo a medida do poder. É nesse contexto, voltando ao ponto da pena de morte, Barrett é enfática em seu livro:

O povo que adotou a Constituição não compartilhava da minha visão sobre a pena de morte, e tampouco todos os meus concidadãos hoje. Muito pelo contrário: vinte e sete estados autorizam a pena capital, assim como o governo federal. Se eu distorcer a lei para dificultar que eles apliquem a pena de morte, estarei interferindo no direito dos eleitores à autogovernança. Meu cargo não me dá o direito de alinhar o sistema jurídico às minhas visões morais ou de política pública. Juramentar aplicar a lei com fidelidade significa decidir cada caso com base no meu melhor julgamento sobre o que a lei é. Se decido um caso com base no meu julgamento sobre o que a lei deveria ser, estou trapaceando. Achei o voto desagradável de dar e gostaria que nosso sistema funcionasse de outra forma. Ainda assim, não tive dúvida de que votar pela confirmação da sentença era o que eu devia fazer. Se eu tivesse concluído que dar tal voto era imoral ou que não poderia julgar o caso com imparcialidade, o certo teria sido me declarar impedida — não trapacear.

É esse mesmo senso de contenção que orientou seu voto no caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, que derrubou Roe v. Wade e devolveu ao país uma questão que por décadas esteve sob tutela da Suprema Corte dos Estados Unidos. Para Amy Coney Barrett, não cabia à Corte decretar políticas sobre o aborto – o papel dos juízes não é dizer o que a sociedade deve escolher, mas garantir que a escolha seja feita dentro das regras do jogo. Durante a entrevista, ela explicou que a doutrina do stare decisis, que protege os precedentes, não é uma armadilha que perpetua erros, mas uma presunção que pode ceder quando uma decisão mostra-se insustentável, distorce o direito e mina a confiança no tribunal. Foi esse o juízo que fez de Roe: uma decisão, nas palavras dela, “criada do nada”, mantida por quase meio século mais por deferência do que por fundamento.

A lógica de Barrett não foi moralista nem doutrinária, mas institucional. Ao contrário da expectativa de quem via em Dobbs um gesto de imposição conservadora, ela a descreve como um ato de renúncia – um recuo deliberado do poder judicial, para devolver o tema à arena política, onde opiniões podem disputar legitimidade à luz do voto popular, não da toga. Para Barrett, a credibilidade da Corte não depende de agradar maiorias, mas de lembrar às maiorias que há questões que não pertencem aos juízes. É esse autocontrole, quase ascético, que ela parece considerar a verdadeira medida da autoridade.

Essa mesma lógica apareceu no recente caso Estados Unidos v. Skrmetti, em que a Suprema Corte dos Estados Unidos analisou a constitucionalidade de leis estaduais que restringiam tratamentos hormonais para menores trans. Muitos esperavam que Barrett se alinhasse automaticamente a seus colegas “conservadores”, mas ela preferiu outro caminho: argumentou que o tribunal não deveria criar, por conta própria, uma nova “classe suspeita” protegida pela 14ª Emenda, porque isso significaria engessar o processo político e transferir para juízes decisões que cabem à sociedade. Não negou a delicadeza do tema, nem a vulnerabilidade dos envolvidos – apenas recusou a ideia de que o papel da Corte seja transformar toda causa nobre em direito constitucional. É a mesma contenção: não legislar, não salvar o mundo, não posar de herói – apenas aplicar o que está no texto.

VEJA TAMBÉM:

Essa postura ajuda a entender por que Barrett tantas vezes desconcerta os próprios aliados. É discreta, mas firme; avessa a estridências, mas imune à pressão de agradar. Costuma brincar que é “uma pimenta só”, ao contrário do temperamento “de cinco pimentas” de seu mentor Antonin Scalia, mas quando decide reagir, suas palavras têm ponta. Foi o que ocorreu ao rebater um voto dissidente da colega Ketanji Brown Jackson, acusando-a de defender uma “judicialização imperial” – e apressando-se em dizer que criticava ideias, não pessoas. Para Barrett, é possível discordar sem demolir; e talvez seja essa a sua rebeldia mais sutil num tempo em que quase tudo virou torcida organizada.

Dentro da própria Suprema Corte, Barrett parece cultivar um pequeno luxo quase esquecido: a crença de que a discordância não precisa excluir a amizade. Enquanto o país se acostumou a ver os ministros como gladiadores de campos opostos, ela insiste em descrevê-los como colegas que almoçam juntos, trocam papeladas e dividem doces de Sonia Sotomayor com os filhos. Ao conversar com Bari Weiss, recorda sua chegada à Corte em 2020 – o plenário vazio pela pandemia, a posse com distanciamento social e sem papel nem canetas no gabinete – e como os colegas se apressaram em suprir tudo, dos suprimentos ao apoio humano. Para Barrett, por trás dos votos inflamados que chegam ao público, existe uma rotina de civilidade que persiste quase como um ato de resistência: “Vemos dissenso nas páginas, mas convivemos com amizade nos corredores”.

Esse espírito de camaradagem não é apenas um detalhe humano: para ela, é um componente estrutural da instituição. Barrett sugere que a confiança do público na Corte começa na confiança que os próprios ministros nutrem uns pelos outros – e que, se essa confiança se rompe dentro, o edifício inteiro começa a trincar por fora. Num tempo em que a política americana transformou desacordo em inimizade, sua aposta soa subversiva: mostrar que é possível divergir profundamente de alguém, e mesmo assim sentar-se ao lado dele todos os dias, como se a lealdade à Constituição valesse mais do que as paixões do momento.

Na entrevista, Amy Coney Barrett mostrou-se alheia ao alarme com que parte da imprensa descreve o presente – não porque ignore as tensões do país, mas porque as enxerga com perspectiva histórica. “Acredito que só enfrentaríamos uma verdadeira crise constitucional se o Estado de Direito desmoronasse – e não é essa a situação em que estamos”, afirmou com serenidade. “O que vivemos agora é um momento de acalorado desacordo na América, mas esses momentos não são novidade. O século XX, por si só, já traz exemplos suficientes: os protestos estudantis durante a Guerra do Vietnã, a Grande Depressão, a longa luta do Movimento dos Direitos Civis. Se recuarmos ainda mais, a Guerra Civil Americana permanece como o exemplo mais doloroso de divisão. Em cada um desses episódios, a nação resistiu – e, muitas vezes, saiu fortalecida.”

Essa confiança não é ingênua; nasce de sua crença de que a coesão institucional depende menos de reformas espetaculares do que de pequenos gestos diários de civilidade. “Um dos temas centrais que procuro enfatizar no livro”, diz em referência a Listening to the Law, “é a necessidade de recuperar a arte do compromisso, de conversar uns com os outros e de avançar sem reduzir nossos concidadãos a simples adversários. Precisamos, antes, vê-los como pessoas, como americanos, como parceiros de um mesmo experimento comum. Isso, mais do que qualquer outra coisa, é o caminho mais seguro para evitar uma crise constitucional.”

Em tempos de desconfiança generalizada, Barrett parece sustentar uma ideia radicalmente modesta: a de que a legitimidade nasce do respeito – e que, se os próprios juízes conseguirem continuar se vendo como colegas antes de se verem como antagonistas, talvez ainda haja esperança de que o país faça o mesmo.

Barrett oferece algo raro num tempo em que todos querem incendiar os alicerces: um lembrete de que a força de uma instituição não está em gestos grandiosos, mas na disciplina silenciosa de cumprir seu papel mesmo quando ninguém aplaude. Ela não promete redenções nem revoluções; promete contenção – e, em um país fatigado por vozes que gritam, sua voz quase sussurrada soa como desafio. Recusa-se a ser ícone, bandeira ou mártir de causa. Quer apenas ser juíza – e, talvez por isso mesmo, acaba se tornando um símbolo involuntário do que o direito pode ser quando decide não se curvar ao espetáculo.

Essa contenção que Barrett encarna parece ainda mais rara quando comparada ao ambiente atual do Supremo Tribunal Federal, onde ministros se pronunciam fora dos autos, ignoram o texto e transformam a toga em instrumento de vontade pessoal. Enquanto aqui a Corte flerta com o protagonismo político, lá Barrett insiste em lembrar que o juiz não existe para governar, mas para conter. Sua postura ecoa os princípios que inspiram a própria Lexum: de que o Estado existe para preservar a liberdade; de que a separação de poderes essencial para a nossa Constituição; e de que a atribuição e dever do Judiciário é dizer o que a lei é, não o que ela deveria ser. Num tempo em que tantos juízes se veem como engenheiros sociais, Barrett parece decidida a ser apenas guardiã de limites – e talvez por isso, paradoxalmente, seja hoje a mais subversiva de todos.

Leonardo Corrêa, advogado, LL.M pela Universityof Pennsylvania, sócio de 3C LAW | Corrêa & Conforti Advogados, um dos fundadores e presidente da Lexum.

***

Nota: A Lexum não adota posições específicas sobre questões jurídicas ou de políticas públicas. Qualquer opinião expressa é de responsabilidade exclusiva do autor. Estamos abertos a receber respostas e debates sobre as opiniões aqui apresentadas.

Conteúdo editado por: Jocelaine Santos